スタジオジブリ作品といえば『となりのトトロ』や『千と千尋の神隠し』など、ファンタジーや温かさを感じる物語が思い浮かびます。

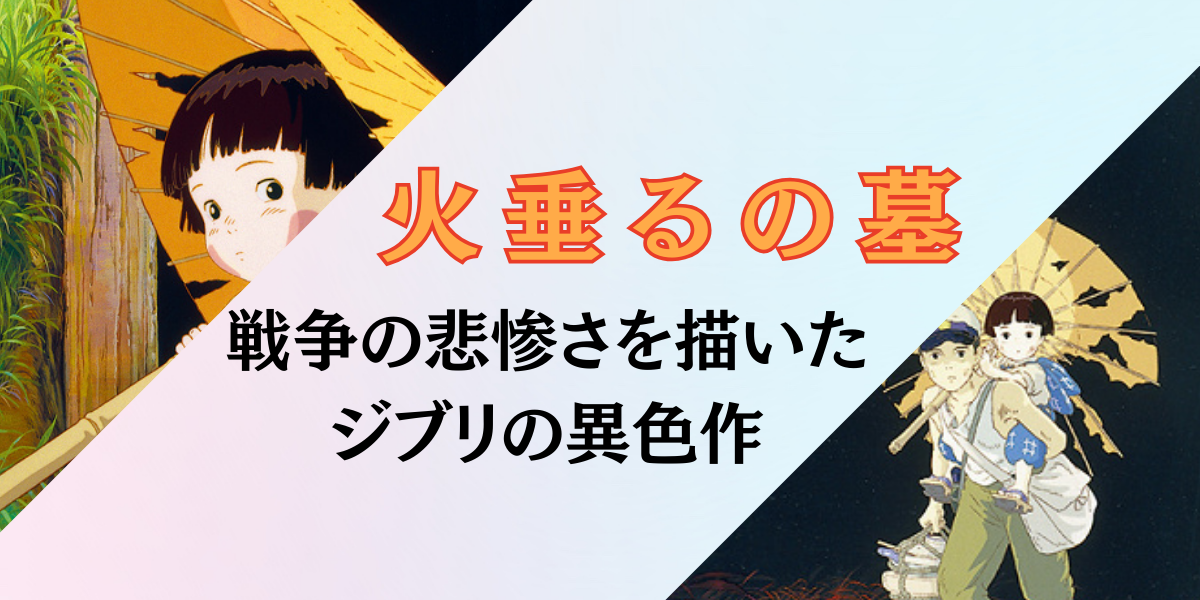

しかし、1988年に公開された『火垂るの墓』はそのイメージとは大きく異なり、戦争の現実を真正面から描いた異色作です。

この記事では、ネタバレを含めたあらすじと感想、そして原作者・野坂昭如の人生や作品に込められたメッセージを紹介していきます。

ジブリ映画『火垂るの墓』とは?

-

公開:1988年

-

監督:高畑勲

-

制作:スタジオジブリ

-

原作:野坂昭如『火垂るの墓』

本作は、第二次世界大戦下の神戸を舞台に、両親を失った兄妹の悲劇を描いた物語です。

同時上映は宮崎駿監督の『となりのトトロ』で、明暗の対比が大きな話題となりました。

あらすじ(ネタバレあり)

『火垂るの墓』

今作は清太の亡霊が観客を見つめる姿で始まり、そして最後もまた観客の方を問いかけるように見つめ、そして繁栄した都会の、日本の光を見て閉じます。彼はまだ成仏しておらず、今なお私たちを見つめ続けています。 pic.twitter.com/Z5Yqa8cWv6

— ドラゴン士 (@eigarunner) August 15, 2025

物語は、戦後まもない神戸駅から始まります。

衰弱しきった少年・清太が駅構内で息を引き取り、清掃員に「また死んどる…」と無造作に扱われるシーンです。

そこで清太の魂が立ち上がり、物語は回想へと移っていきます。

まず、そこで最初の衝撃を受けます。

つまり、最初から清太の死が示されているので、観客は「どうして清太と節子がそこに至ったのか」を知るために物語を追うことになります。

この構成はとても衝撃的で、ジブリ映画の中でも異例です。

回想では、空襲で母を亡くした清太と、まだ4歳の妹・節子の姿が描かれます。

父は海軍に出征中で消息はわからず、頼れるのは親戚だけ。

最初は身を寄せますが、食糧難の中で冷たくされ、二人は自ら家を出て、防空壕での生活を始めます。

最初は蛍を追いかけ、笑顔を見せる日々もありました。

しかし食べ物は尽き、節子は次第に衰弱。清太は盗みや闇市で必死に食べ物を探しますが、妹を救うことはできませんでした。

やがて節子は栄養失調で息を引き取り、清太もまた駅で力尽きます。

映画は、二人の魂が現代の街を見下ろしながら寄り添うシーンで幕を閉じます。

『火垂るの墓』で、清太と節子が現代の神戸を見下ろしているラスト。

2人はまだ成仏できずに、あの街を今も見つめてる──

このシーン、忘れてる人も多いけど、ここに込められた想いを知ると胸が締めつけられる。#火垂るの墓 #金曜ロードショー pic.twitter.com/baXCfjOqes— こう (@ggandam2525) August 15, 2025

原作者・野坂昭如の人生と『火垂るの墓』誕生の背景

野坂昭如さんは1930年、横浜に生まれました。

幼少期に神戸へ疎開し、空襲で母を亡くし、妹を栄養失調で失っています。この体験こそが『火垂るの墓』の原点です。

ジブリ映画『火垂るの墓』は原作者の野坂昭如さんの実体験をもとに描かれていますが、野坂さんは戦争を生き抜いているため、清太が死んだ冒頭のシーンは実体験ではありません。

作家としては『火垂るの墓』で直木賞を受賞し、文壇で活躍されています。

また、『おもちゃのチャチャチャ』の作詞を手がけるなど多才な一面もありました。

晩年まで歯に衣着せぬ発言で社会にメッセージを投げかけ続け、2015年に亡くなっています。

まさに、実体験から生まれた物語といえるでしょう。

作品に込められたメッセージ

『火垂るの墓』は、ただの反戦映画とは一線を画しています。

戦争の悲惨さはもちろんですが、それ以上に描かれているのは「孤児となった子どもたちの孤立」です。

また、物語を観た人によって評価が分かれる点も特徴です。

-

清太の行動は無謀だったのか?

-

親戚や社会の冷たさが悪かったのか?

正解のない問いを投げかけてきます。現代に生きる私たちには想像もできない世界でしょう。

お国のために命を差し出すことが美談といわれる時代です。

子供も戦争のために働くことが当然の時代です。

このような体験談を話してくれる人は高齢化し、生の声を聴けなくなる日が迫っています。

私たち現代人はこういった作品に触れることで、考え、涙し、現代の世界が戦争を乗り越えてきた先代の功績のうえに成り立っていることを忘れてはいけません。

『火垂るの墓』は、親を亡くした兄妹が必死に生きようとした姿を描いています。

「4歳と14歳で生きようと思った」という言葉が、強く心に残る作品となっているのです。

終戦の日に『火垂るの墓』

清太 節子達の幸せな姿

(ジブリ書き下ろし)

三鷹のジブリ美術館

『昭和20年9月21日夜、僕は死んだ』

絵コンテが大人目線ではられてマス現代の神戸の夜景を 清太が見つめているラスト

成仏せず 節子を死なせてしまった罪の意識から繰り返している描写です#火垂るの墓 pic.twitter.com/8NTlcTs4RA— kasabuta999🇯🇵おトムは世界遺産 (@kasabuta999) August 15, 2025

視聴後に考えさせられるポイント

『火垂るの墓』を観終わると、胸に重い問いが残ります。

-

食糧難の中で、他人に頼ることはわがままだったのか?

-

社会がもっと子どもに手を差し伸べる仕組みがあれば救えたのか?

-

もし自分が清太だったら、どんな選択をしたのか?

戦争の悲惨さだけでなく、人間社会の冷たさや無力さまでもが描かれており、今の時代にも通じるテーマといえます。

『火垂るの墓』を観る意味

『火垂るの墓』原作者の野坂昭如さんが2006年、子どもたちに遺した言葉 pic.twitter.com/KoXnZCabrg

— Razro (@Razro4) August 15, 2025

「辛くて二度と観られない」という声も多い作品ですが、それでも一度は観ておく価値があります。

-

戦争を知らない世代が、現実に触れるきっかけになる

-

命の尊さを改めて感じることができる

-

家族や社会のつながりを考えるきっかけとなる

エンタメとして楽しむ映画ではなく、「心に問いを残す映画」として語り継がれているのです。

まとめ

『火垂るの墓』は、スタジオジブリの中でも異彩を放つ作品です。

原作者・野坂昭如の実体験から生まれた物語は、時代を超えて私たちに「命とは何か」「社会の在り方とは何か」を問いかけます。

重く悲しい物語であっても、観ることで心に何かが残り続けるはずです。

👉 最後に問いかけます。

あなたなら、清太の立場でどう生きたと思いますか?

火垂るの墓が金曜ロードショーで放送されてるけど、実際の戦時中はもっと悲惨で地獄だったと思う。写真や手記が残されてるものは、こうやって後世に引き継がれていくけど、その他の何万…何百万と亡くなった方々にも、一つ一つに物語や、もっと生きたかった命そして未来があったに違いない。 pic.twitter.com/xqvgJnltjI

— ちょけまる。🟣 (@ahsnoopyninari6) August 15, 2025